И.А. ЗАХАРОВ

Красное и черное

Название всем известных жуков «божьи коровки»

связано, вероятно, с тем обстоятельством, что пойманное насекомое

выделяет капельку жидкости – «молочка», а эпитет «божья» происходит

от склонности жука, посаженного на ладонь, сразу взлетать вверх, «к

небу». Ассоциация этого насекомого с Богом (или Матерью Бога)

проявляется в его названиях на языках разных народов: Божья коровка

(русский), «божа овчица» (сербский), «курочка Бога» (французский),

«корова Бога» (румынский), «та, чей пастух (Бог) Индра»

(древнеиндийский), «птичка Богоматери» (английский), «жук девы

Марии» (немецкий). Возможно, эти названия отражают какие-то древние,

свойственные предкам индоевропейцев, верования.

Рассказ

не случайно начат с мифа: дальше речь пойдет о мифах научных, упорно

поддерживаемых в биологической литературе и связанных с одним из

видов божьих коровок – адалии двуточечной (Adalia bipunctata).

Этот вид замечателен тем, что наиболее «близок к

человеку», а вне населенных пунктов встречается относительно редко.

Такой особенности адалии благоприятствуют два обстоятельства. Прежде

всего – наличие близ жилья человека декоративных растений, часто

интродуцированных, плохо приспособленных к местным условиям, а

потому легко поражаемых различными вредителями, и в том числе, тлей

– основным кормом божьих коровок. Рассказ

не случайно начат с мифа: дальше речь пойдет о мифах научных, упорно

поддерживаемых в биологической литературе и связанных с одним из

видов божьих коровок – адалии двуточечной (Adalia bipunctata).

Этот вид замечателен тем, что наиболее «близок к

человеку», а вне населенных пунктов встречается относительно редко.

Такой особенности адалии благоприятствуют два обстоятельства. Прежде

всего – наличие близ жилья человека декоративных растений, часто

интродуцированных, плохо приспособленных к местным условиям, а

потому легко поражаемых различными вредителями, и в том числе, тлей

– основным кормом божьих коровок.

Другой фактор – адалия успешно освоила жилые

строения в качестве мест зимовки. В природе эти жуки нередко зимуют

в трещинах камней. Щели в домах, а также пространства между рамами

окон оказались для них не только многочисленными, но и более

комфортабельными убежищами. Таким образом, летом в городах адалия

находит обильный корм, а зимой – удобные укрытия. Наверное, поэтому

она встречается, часто в огромных количествах, от Калининграда до

Петропавловска-Камчатского, от Сыктывкара до Еревана.

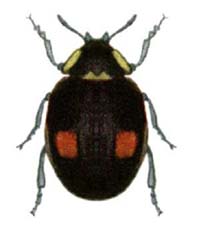

Для многих видов

божьих коровок характерен полиморфизм: особи одного вида отличаются

друг от друга формой или числом пятен. Но для адалии характерна крайняя степень

изменчивости – эти жуки могут быть как с черными пятнами на красном фоне,

так и с красными – на черном* . В

конце 1920-х – начале 1930-х годов ленинградский генетик Я.Я. Лусис

установил, что обе окраски определяются состоянием одного гена:

черная – доминантный признак, красная – рецессивный. Тем не менее в

популяциях адалии чаще всего преобладают красные жуки,

а доля черных обычно не превышает 10%. Для многих видов

божьих коровок характерен полиморфизм: особи одного вида отличаются

друг от друга формой или числом пятен. Но для адалии характерна крайняя степень

изменчивости – эти жуки могут быть как с черными пятнами на красном фоне,

так и с красными – на черном* . В

конце 1920-х – начале 1930-х годов ленинградский генетик Я.Я. Лусис

установил, что обе окраски определяются состоянием одного гена:

черная – доминантный признак, красная – рецессивный. Тем не менее в

популяциях адалии чаще всего преобладают красные жуки,

а доля черных обычно не превышает 10%.

Многообразие божьих коровок (крайняя справа в

нижнем ряду – личинка)

Устойчивое и повсеместное присутствие в одних и тех

же популяциях двух форм – красной и черной – бросает вызов

простейшему варианту дарвиновской теории выживания. Столь резко

отличающиеся друг от друга, они, казалось бы, не могут быть

одинаково «приспособленными» – одна из них должна вытеснить другую.

Если этого не происходит, значит каждая форма приспособлена к среде

по-своему. Существующие по этому поводу в специальной литературе

объяснения и являют собой пример научных мифов.

Первый из них связан с исследованиями Н.В.

Тимофеева-Ресовского, чья статья об адалии цитируется чаще многих

других публикаций этого известного ученого.

Суть же исследования состояла в следующем. С конца

1920-х до середины 1940-х годов Тимофеев-Ресовский жил и работал в

Бухе (предместье Берлина), где в течение 12 лет дважды в год (осенью

и весной) собирал адалий, скапливавшихся до или после зимовки на

стенах старой часовни. Результат получался четким и элегантным:

осенью было больше черных, а весной – красных. Отсюда следовал

вывод: черные интенсивнее размножаются летом, и к осени их доля в

популяции нарастает, но хуже красных переносят зимовку, а потому к

весне достигнутое ими превосходство теряется. Таким образом,

устойчивому существованию двух форм в популяции находилось весьма

правдоподобное объяснение – приспособленность к условиям разных

сезонов года.

Однако сделанные позже многочисленные попытки еще

раз повторить наблюдения Тимофеева-Ресовского в разных странах были

неудачными. Автор этой статьи сам собирал адалий в Гатчине (пригород

Санкт-Петербурга) и на южной окраине Москвы и никакой устойчивой

разницы между частотой встречаемости двух форм в весенних и осенних

выборках обнаружить не смог. Аналогичная попытка немецкого зоолога

Р.Шуммера в том же Бухе (через 40 лет после Тимофеева-Ресовского)

тоже дала отрицательный результат.

Тем не менее вышеприведенная интерпретация Н.В.

Тимофеева-Ресовского постоянно приводится в разных обзорах и

учебниках как наглядный пример влияния естественного отбора на

структуру популяций. С чем же связана живучесть этого мифа?

В

генетике даже сегодня мало данных о поддержании полиморфизма в

популяциях за счет разнонаправленного действия отбора, а в 1930-е

годы их не было совсем. Работа Тимофеева-Ресовского оказалась первой

(или одной из первых) в этом роде, и итог ее впечатлял: ведь

исследователь ежегодно в течение 12 лет получал однотипные данные на

привлекательном биологическом материале – жуке с контрастной

окраской. Однако невоспроизводимость его наблюдений, по-видимому,

означает, что ученый столкнулся с уникальным случаем, и описанное им

явление не носит общего характера, да и в конкретной популяции имело

место только на ограниченном отрезке времени. В

генетике даже сегодня мало данных о поддержании полиморфизма в

популяциях за счет разнонаправленного действия отбора, а в 1930-е

годы их не было совсем. Работа Тимофеева-Ресовского оказалась первой

(или одной из первых) в этом роде, и итог ее впечатлял: ведь

исследователь ежегодно в течение 12 лет получал однотипные данные на

привлекательном биологическом материале – жуке с контрастной

окраской. Однако невоспроизводимость его наблюдений, по-видимому,

означает, что ученый столкнулся с уникальным случаем, и описанное им

явление не носит общего характера, да и в конкретной популяции имело

место только на ограниченном отрезке времени.

Согласно второму мифу, накопление в популяциях

адалии черных (меланистических) форм всегда является

следствием антропогенного загрязнения среды, потому как черные жуки

к такому загрязнению более устойчивы. (Слово «всегда» выделено

потому, что в отдельных случаях связь меланизации организмов с

состоянием окружающей среды сомнений не вызывает.)

Впервые еще Я.Я. Лусис отметил, что в Ленинграде

процент черных адалий значительно выше, чем в пригородах – Гатчине

или Петергофе, и предположил, что черные формы более приспособлены к

жизни в больших городах с их атмосферой, насыщенной продуктами

индустриальной деятельности.

Позже английские исследователи обнаружили, что в

Центральной Англии и Южной Шотландии в промышленных центрах обитают

черные популяции, а в мелких населенных пунктах – красные.

Автор этой статьи, собирая с 1975 г. адалий в

разных районах Ленинграда и населенных пунктах области, обнаружил: с

удалением от города во всех направлениях доля черных особей в

популяциях снижается от 85% (центр) до 6–9% (пригород). Более того,

различия были отмечены даже между районами самого Ленинграда.

Но если сборы в Ленинграде подтверждают влияние

индустриального воздействия на состав популяций адалий

«географически», то в Ереване нашлись свидетельства «исторические».

Здесь сохранились данные сборов начала века. Позднее там же проводил

исследования и Я.Я. Лусис. В первом сборе черные жуки вообще

отсутствовали, затем они появились, и их доля постоянно

увеличивалась. В 1980-е годы я обнаружил их здесь уже около 60%.

Следовательно, вроде бы незачем сомневаться:

высокий процент черных особей в таких городах, как Ленинград и

Ереван, – следствие загрязнения среды обитания, к которому эти жуки

почему-то лучше адаптировались. И вот, обнаружив в популяции адалии

в Ялте в среднем 65% черных особей, ученые объяснили это тем, что в

последние десятилетия атмосфера города была сильно загрязнена

промышленными выбросами. Но так ли уж однозначно это заключение?

Нет, ибо есть наблюдения, свидетельствующие, что частота черной

формы может повышаться и при действии каких-то природных факторов.

Например, черные жуки присутствовали в некоторых районах Киргизии в

годы, когда антропогенного загрязнения там не было. В большом

количестве мы обнаружили их и в экологически чистом районе близ

озера Котокель в Забайкалье.

Данные ученых о составе ялтинской популяции адалий

не уникальны. В 1980-е годы сбор был сделан и мною. Результат тот же

– 65% черных. А по наблюдениям Я.Я. Лусиса, сделанным в 1958 г., –

58,2%. За последние 30 лет в Ялте развернулось большое строительство

и резко возросло количество автомобилей, но частота черных жуков при

этом, в отличие от ситуации, наблюдаемой в Ереване, почти не

изменилась.

Для уточнения ситуации автор статьи провел сборы в

нескольких местах Крыма летом 1991 г. Очень мало черных адалий

встретилось в городах степной части полуострова, в Красноперекопске

с его дымящими химическими заводами – 4,5%, в Симферополе – 13,8%, в

Гурзуфе – 29% и в Никитском ботаническом саду – 32,6%. Зато великое

множество их обнаружилось в Алупке, в нижней части парка, у моря –

64%. Объяснить этот факт загрязнением атмосферы невозможно (там его

нет), и он ставит под сомнение выводы относительно ялтинских

показателей.

Поскольку черная окраска – признак доминантный, а

красных (гомозиготных) особей все-таки много, очевидно, что

подавляющее большинство черных несут гены и черной, и красной

окраски, т.е. гетерозиготны. Генетикам известно, что в ряде случаев

гетерозиготы обладают повышенной жизнеспособностью, чем, очевидно, и

объясняется сохранение, а иногда и резкое накопление черной формы в

популяциях адалий. Возможно, черные устойчивее не только к

загрязнению среды, но и к некоторым неблагоприятным природным

факторам. Так, для божьих коровок, обитающих в степном Крыму и

адаптированных к сухому климату, попадание во влажные субтропики

Южного берега создает серьезные проблемы. И новый комплекс условий

становится сильным фактором естественного отбора, вызывающим

перестройку популяций.

Однако это пока лишь предположения. Физиология разноокрашенных

адалий совершенно не изучена, и в чем именно состоит механизм

большей устойчивости черных, мы не знаем. У ряда видов млекопитающих

черные особи тоже лучше переносят стрессы – предположительно из-за

того, что биосинтез меланина связан с образованием в организме

веществ, регулирующих активность нервной системы. Может быть, и у

насекомых избыточность этого пигмента сопровождается общей

неспецифической устойчивостью? Так ли это – покажут будущие

исследования.

* Число пятен у адалии также различно: в европейских

популяциях преобладают красные с двумя черными пятнами и черные с

четырьмя или шестью красными. В Армении, Средней Азии, Забайкалье

разнообразие форм жуков еще больше

|